COLUMN

ご存じですか、補充遺言

- 信託

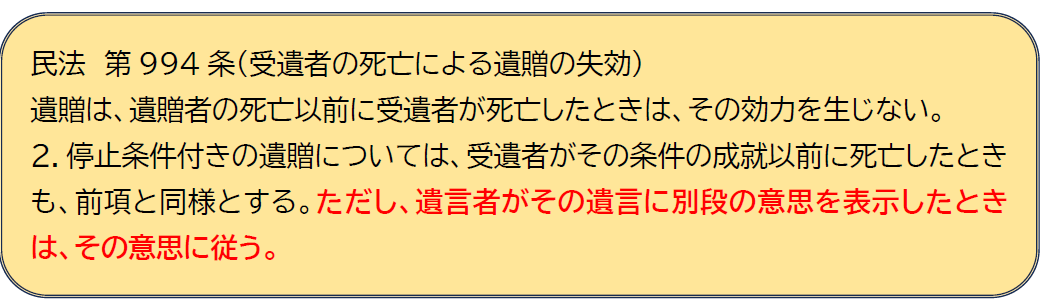

いきなり法律の条文の話で恐縮ですが、民法に以下のような条文があります。

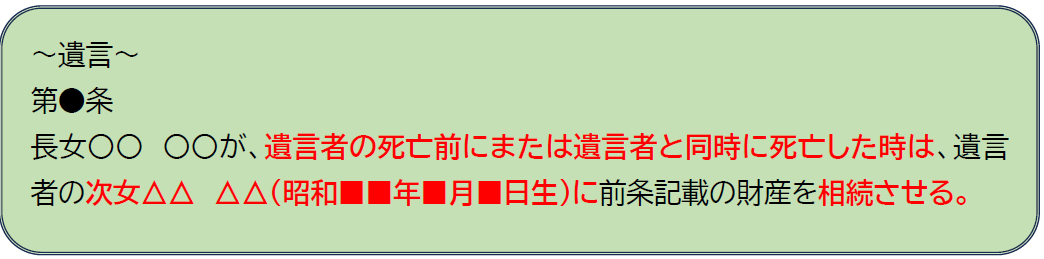

つまり遺言者よりも先に受遺者(遺産を受け取る人)として遺言で指定された方が亡くなってしまった場合にはその遺言は無効になるが、その場合の対応を遺言に記載しておけば、その意思に従って遺産の承継が行われるということになります。このように、遺言者の意思をより明確にしておくための文言が「補充遺言」と言われるものです(予備的遺言とも言われます)。具体的には以下のようなイメージの文言になります。

補充遺言が必要な場合

遺言を作成する年齢に関わらず、受遺者について、災害や病気等不測の事態が発生することは常に有り得ますが、特に遺言を作成する年齢が若ければそのリスクは高まると言えますので、補充遺言を記載しておく意味は大きいと思います。

また、受遺者が遺言者と年齢が近い(例えば配偶者とお互いを受遺者とする遺言を作成しあう場合や兄弟相続の場合等)、また受遺者の健康に不安がある等の場合も補充遺言を検討することが必要かも知れません。

*遺言者である父親は、不動産の長子承継と、長男・二男・三男へのできるだけ公平な資産承継を念頭に、不動産(120百万円)を長男に、金融資産を二男(60百万円)・ 三男(60百万円)に各々遺す、という遺言を作成しようと思っています。

*この時、もし父親より先に長男が亡くなってしまった場合、先の民法の規定により、

補充遺言が無ければ孫が当然にしてその不動産を受領することにはなりません。

*長男分については、長男の代襲者である孫と二男・三男による遺産分割協議に委ねられることになります。ここで二男・三男が不動産について持ち分で孫6分の4(80百万円)・二男6分の1(20百万円)・三男6分の1(20百万円)とし、結果として全員が全財産を均等な割合で承継することを主張すれば、当初父親が思っていたような資産承継にはなりません。

*そこで、父親が遺言に「自分より先に長男が死亡していた場合には不動産は孫に承継させる」という補充遺言を記載しておく意味が出てくることになります。

私ども日税グループでは信託を活用した資産・事業承継のご相談に専門の職員が丁寧、親切にご対応致します。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合わせ下さい。

(お問合わせをいただいた税理士先生には信託の小冊子を謹呈致します)

あわせて読みたい!

|  |

| 民事信託(家族信託)と商事信託の違い | 信託活用事例【海外編】 |

サービスのご案内

|  |  |

| 日税民事信託コンサルティングサービス | 日税事業承継支援サービス | メールマガジンのご登録 |

免責事項について

当社は、当サイト上の文書およびその内容に関し、細心の注意を払ってはおりますが、いかなる保証をするものではありません。万一当サイト上の文書の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いかねます。

当サイト上の文書および内容は、予告なく変更・削除する場合がございます。また、当サイトの運営を中断または中止する場合がございます。予めご了承ください。

利用者の閲覧環境(OS、ブラウザ等)により、当サイトの表示レイアウト等が影響を受けることがあります。

当サイトは、当サイトの外部のリンク先ウェブサイトの内容及び安全性を保証するものではありません。万が一、リンク先のウェブサイトの訪問によりトラブルが発生した場合でも、当サイトではその責任を負いません。

当サイトのご利用により利用者が損害を受けた場合、当社に帰責事由がない限り当社はいかなる責任も負いません。

株式会社日税経営情報センター